孩子能真正独立的时刻在哪里?互联网配资炒股

你有没有想过,什么时候你的孩子才会真正脱离你的保护,独立地站在人生的舞台上呢?很多人会说是18岁,毕竟这是法律上规定的成年年龄。

但如果真这么简单,那岂不是所有18岁以上的年轻人都能马上自立门户了吗?现实可不是这样,很多孩子到了18岁,身心都远远达不到“独立”的标准。

为什么会这样呢?我认为,最根本的原因在于现代父母对孩子的保护过度了。

1. “太爱”反而害了孩子

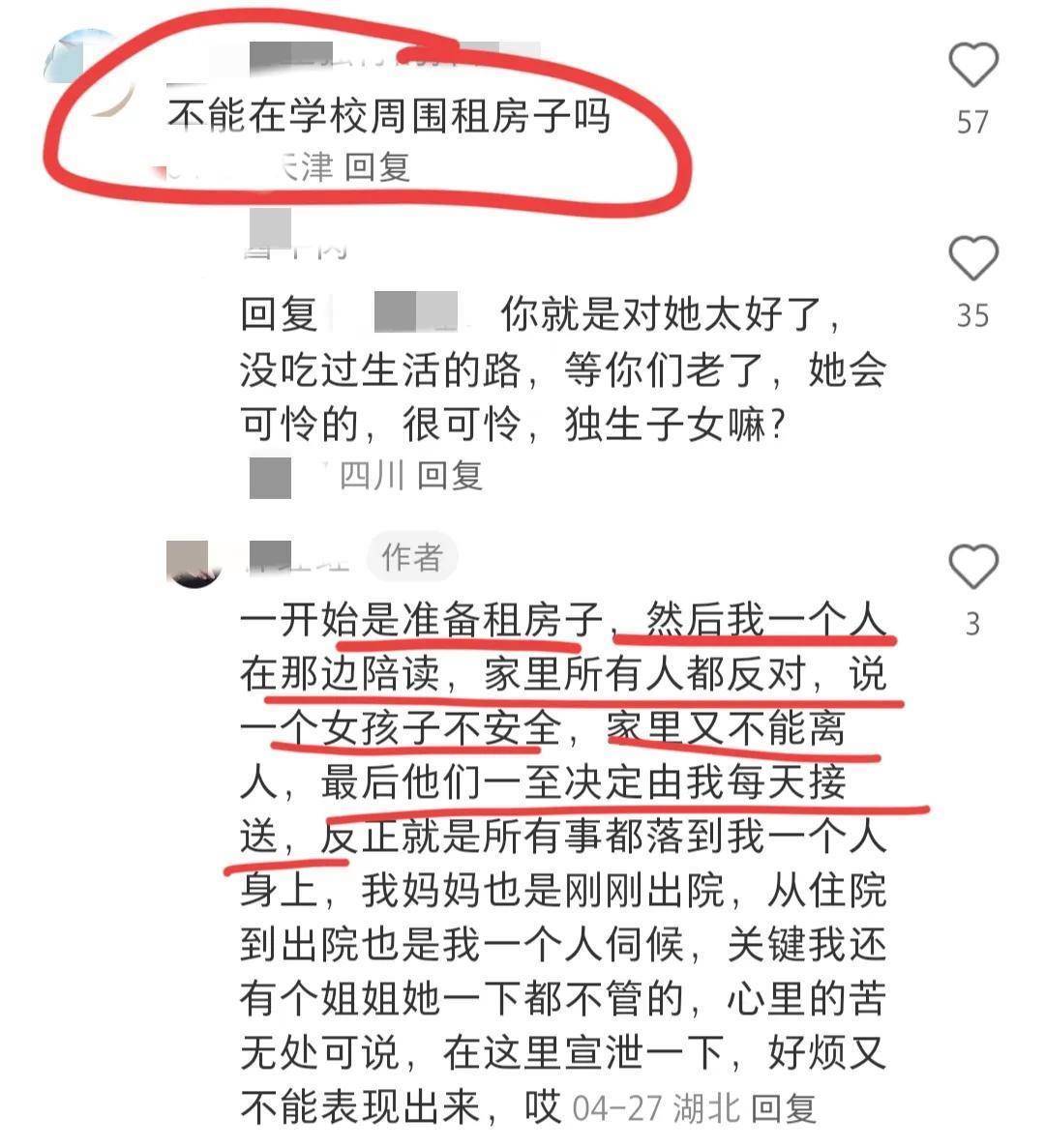

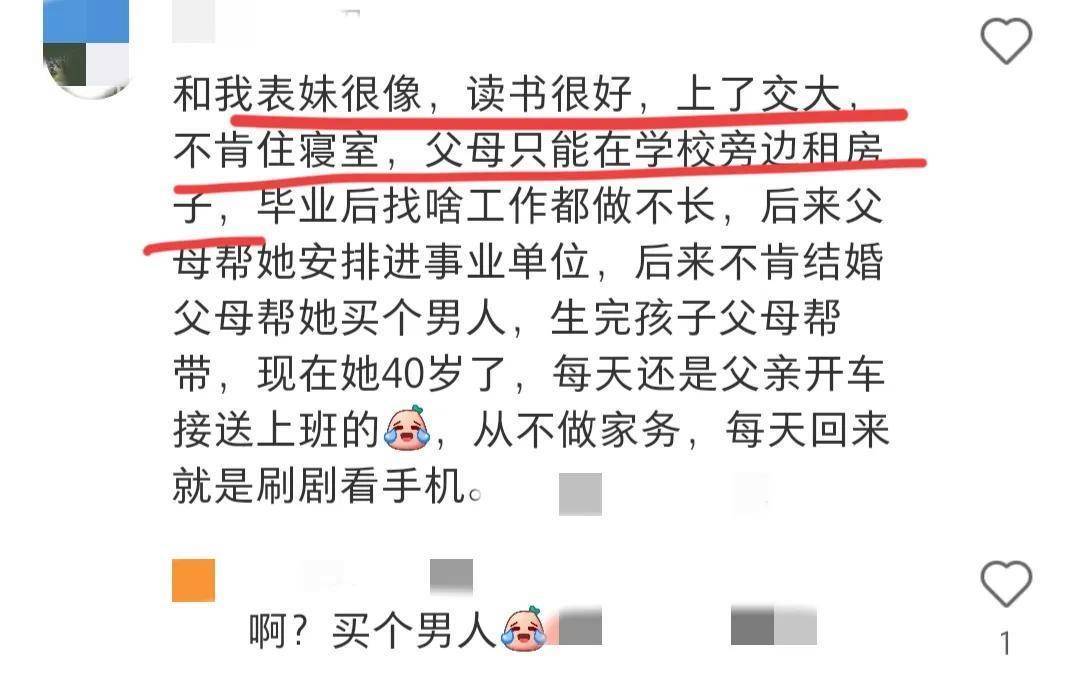

你能理解那种父母既想保护孩子,又怕孩子不独立的矛盾心情吗?最近我看到一个帖子,发帖的妈妈说她累到快崩溃了。

她的女儿已经是大学二年级的学生了,按理说应该开始独立了,但女儿却不愿住在学校的宿舍,每天都要妈妈开车接送,来回得走一百多公里。

这位妈妈觉得,自己几乎所有的时间都花在了接送上,剩下的时间还得做家务,根本没时间照顾自己。

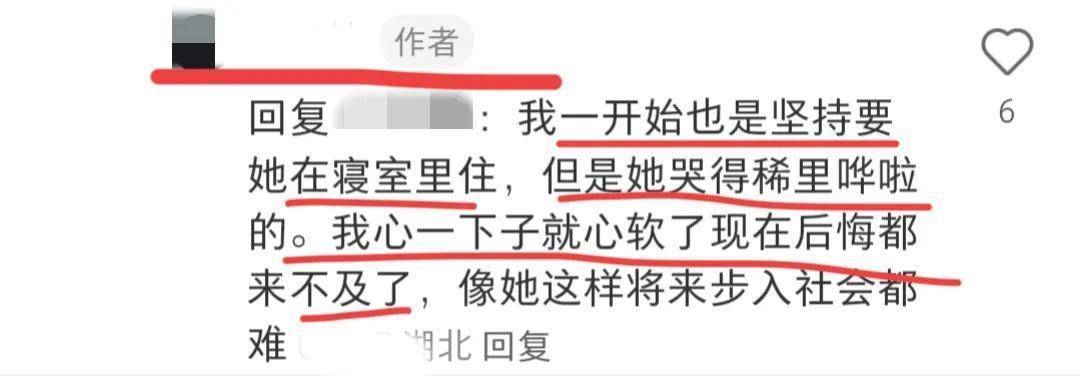

说真的,很多人看了这个帖子,都觉得妈妈对孩子“太惯”了。大学生都已经这么大了,为什么不让孩子尝试一下住校生活呢?

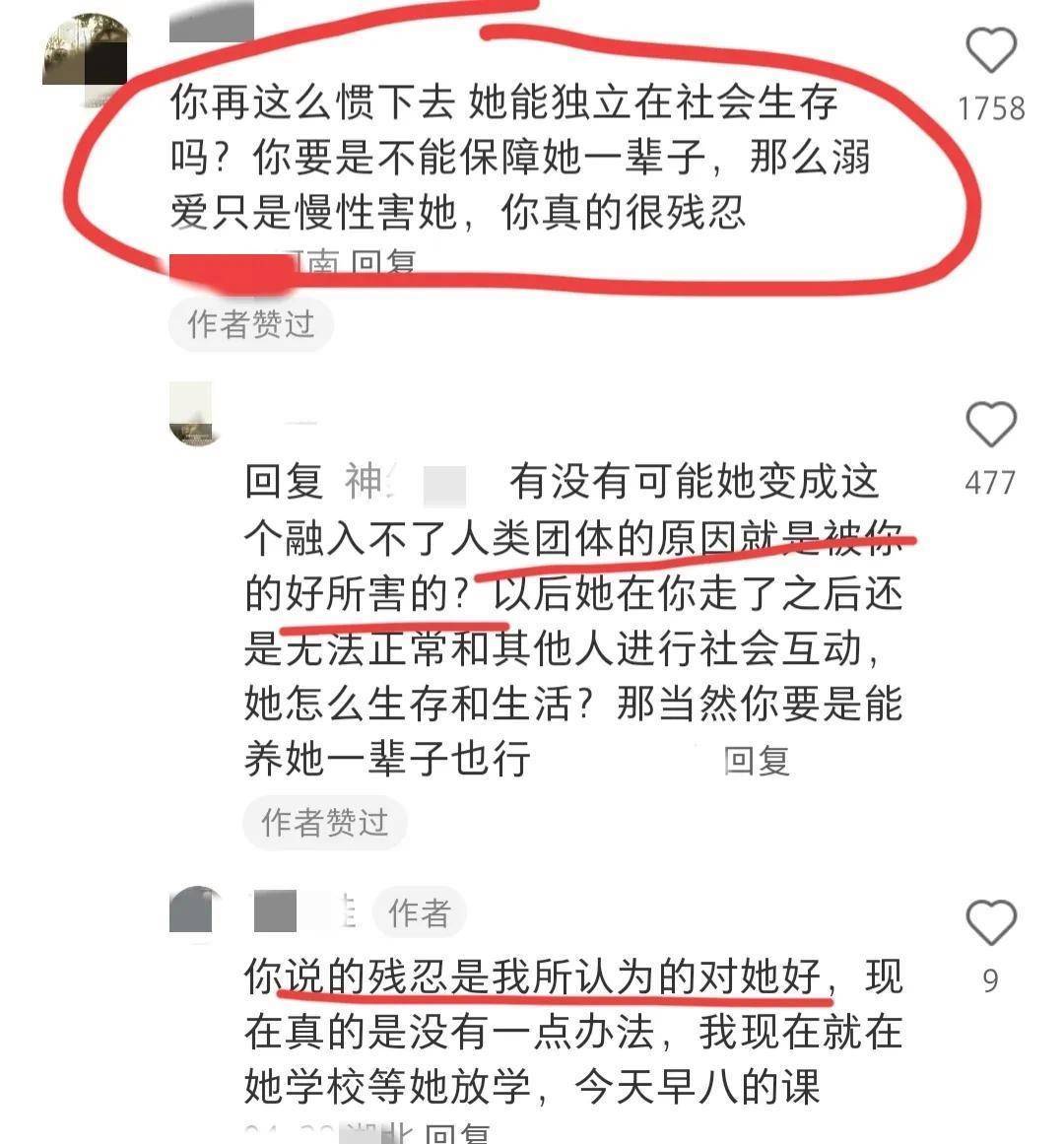

这本来就是一个孩子独立的机会,然而妈妈的“爱”反而给了孩子依赖,甚至不小心把孩子的独立翅膀剪掉了。

你想,未来女儿要上班、结婚、生子,难道妈妈要一直接送她、为她打理一切吗?

2. “爱”的背后,是父母的“无能”

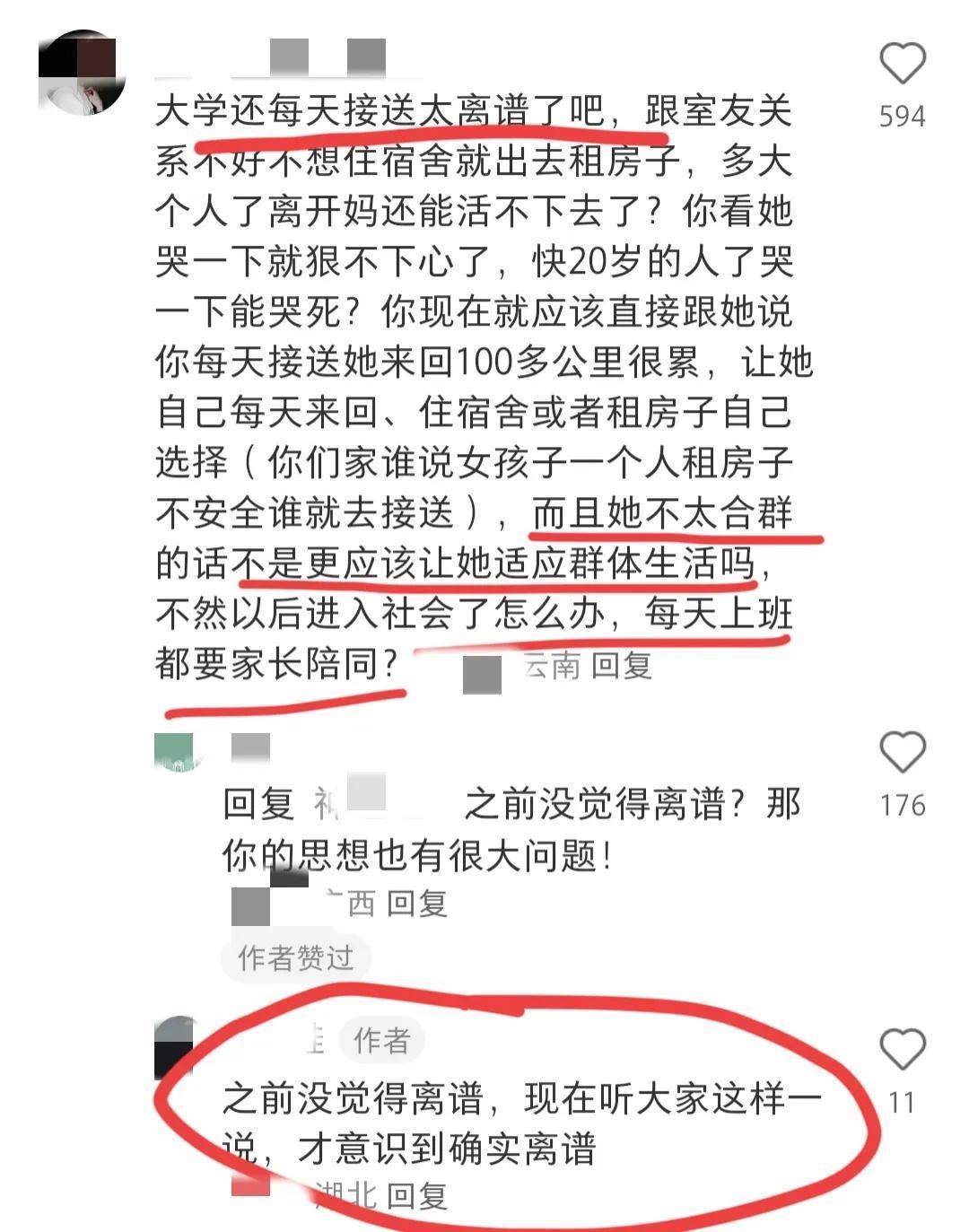

这位妈妈为什么不在学校附近给女儿租个房子呢?答案是,她本来也有这个打算,想陪女儿一起住。

但家里人都反对,说女孩子住校不安全,最后决定由妈妈每天开车送。

你看,这其实反映了一个很深的问题:父母为了给孩子最好的,往往会在表面上做出牺牲,却忽视了孩子的成长需求。

说实话,我挺能理解这位妈妈的。想象一下,每天来回一百多公里,时间和精力的消耗得多大啊?

可是,她却只能默默忍受这种付出,家里人没有人真正体谅她的辛苦,大家只知道依赖她。

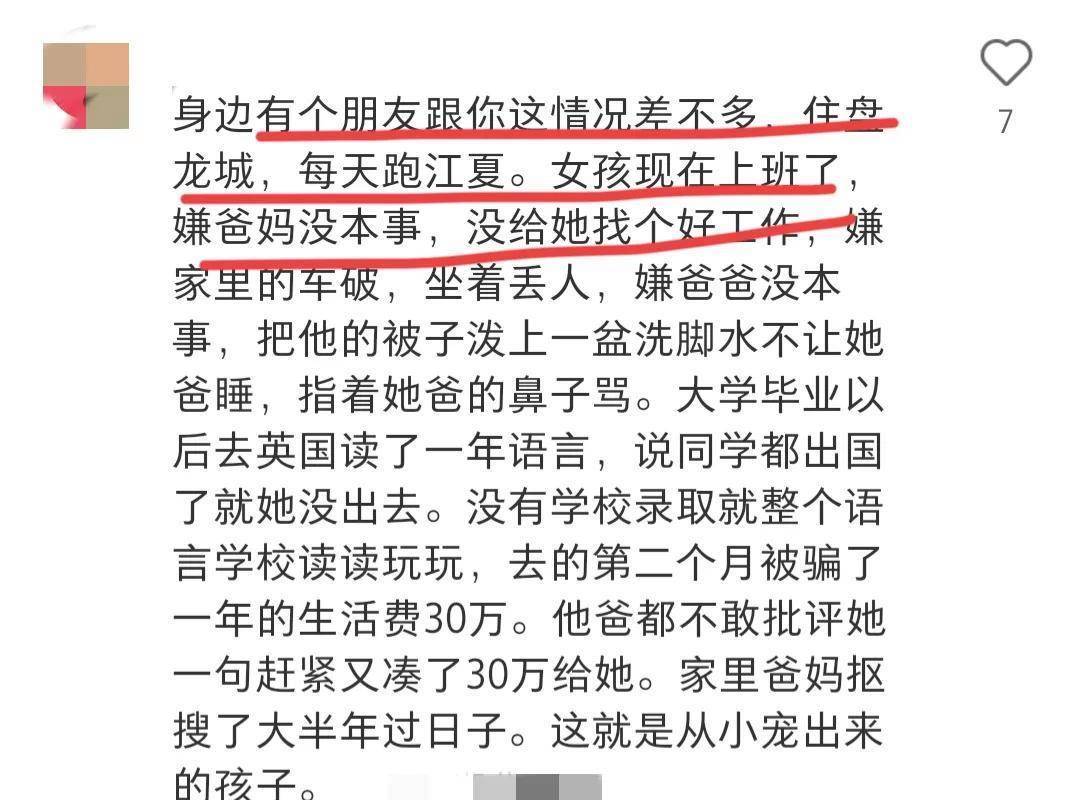

最让人心寒的是,孩子似乎完全不明白妈妈的疲惫,甚至觉得这种“惯着”是理所当然的。

这就让我想到一个更深层次的问题:父母的“溺爱”真的代表爱吗?很多父母认为“爱”就是无条件地满足孩子的所有需求,什么都不拒绝,生怕孩子不开心。

可结果呢?孩子开心了,但父母呢?他们的心里又是怎么想的呢?

3. 溺爱背后是父母的“无能”和“懒惰”

父母溺爱孩子,看似是爱,实际上更像是一种“逃避责任”的借口。

很多时候,父母不想面对孩子成长过程中的痛苦与挑战,宁愿通过满足孩子一时的需求来“安抚”自己。

比如有些家长,孩子还不到三岁,就开始给孩子玩手机了,打游戏、刷短视频,不管对孩子的视力和智力有没有影响。

父母的解释通常是:“孩子闹了,没办法啊,给他玩玩就好了。”这是不是也代表了父母的一种懒惰呢?

其实,溺爱并不是爱的表现,真正的爱是给孩子自由,给孩子成长的空间。

在日常生活中,很多父母并不是不爱孩子,而是他们没有控制自己的欲望,没有设定好界限。我们都知道,溺爱会毁掉孩子的独立性,也会破坏亲子关系的健康发展。

4. 放任与爱之间的界限

那么,作为父母,如何做到既不溺爱,又能真正爱孩子呢?我觉得可以参考一句话:“喜欢是放肆,爱是克制。”

真正的爱是能够克制自己对孩子的过度宠溺,是能在关键时刻对孩子严格要求,帮助他们学会自律,而不是一味地满足他们的欲望。

我们常说,养孩子是一个长期的过程,父母需要不断地调整自己的养育方式。

真正的教育,并不是一味地对孩子好,而是让他们从小就学会独立,学会为自己的选择负责。

比如,父母可以允许孩子做决定,但当孩子做出不好的选择时,父母也需要适当的干预,而不是为了“好面子”而纵容孩子的每一个要求。

5. 结语:独立是爱的重要体现

回到文章开头的问题,孩子什么时候能真正脱离父母独立呢?

我想说,孩子能独立的时刻,不是18岁,不是大学毕业,而是在父母逐渐学会放手、让孩子自己面对生活挑战的过程中。

父母的“爱”不应是溺爱,而应是给予孩子成长的空间和机会,让他们在生活中犯错、改正,从而学会如何承担责任。

只有这样,孩子才能真正独立。父母的任务,就是在他们身后默默地支持,而不是在前方把一切替他们安排好。

真正的爱,是在孩子离开家时互联网配资炒股,不是把一切做好,而是让他们学会如何做好。